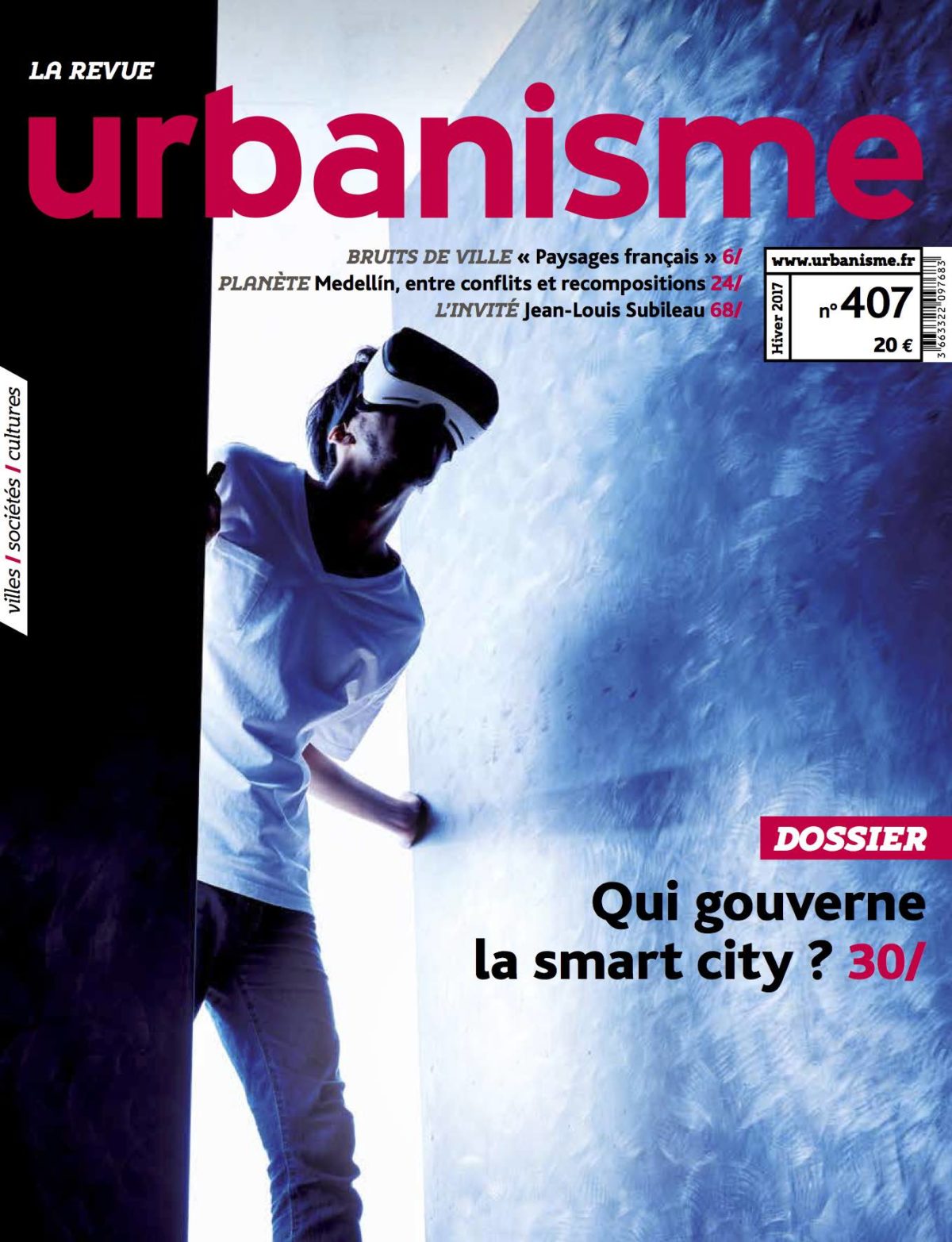

La revue Urbanisme publie notre article sur la gouvernance de la ville servicielle, dans le cadre de son dossier « Qui gouverne la smart city ? ». Co-écrit avec Isabelle Baraud-Serfaty et Clément Fourchy, cet article prolonge nos réflexions sur les nouveaux modèles économiques urbains et sur le risque d’ubérisation de l’action publique métropolitaine.

En voici quelques extraits. La version intégrale est téléchargeable ICI.

« Le glissement serviciel des services urbains entraîne un brouillage de la frontière entre secteur public et secteur privé. L’acteur public n’a plus le monopole sur le finance- ment des services et leur définition. On le voit sur le passage de la gestion des transports urbains à la mobilité as a service, avec l’intégration de nouveaux acteurs comme Uber, Waze ou Gobee Bike. Le couple « collectivité concédante/opérateur exploitant », si caractéristique de la ville des réseaux, est en passe de devenir obsolète. »

« Deuxièmement, les collectivités se trouvent remises en cause dans leur rôle de régulateur par l’émergence d’une nouvelle figure: l’agrégateur. Ces intermédiaires se caractérisent par leur capacité à proposer une offre intégrée, individualisée et en temps réel. Les agrégateurs se positionnent en aval de la chaîne de valeur, au plus près des usagers. En devenant un point de passage obligé pour tous les autres opérateurs, les agrégateurs remplissent une fonction régulatrice jusqu’ici assurée par les collectivités… sans pour autant poursuivre les mêmes finalités ! Quitte parfois à venir bousculer les régulations traditionnelles assurées par la réglementation, locale et nationale. Comment, dès lors, garantir que ces nouveaux services urbains correspondent à l’intérêt général, au lieu de se limiter à tel ou tel segment de marché ? »

» Face à cette double évolution, nous pensons que les collectivités devraient endosser la fonction d’autorité organisatrice des services urbains. Il ne s’agit plus de planifier des infrastructures (public-public) ni de déléguer des services à des exploitants (public-privé) mais d’encadrer les interactions des opérateurs privés entre eux. La collectivité perd en capacité d’action directe ce qu’elle pourrait gagner en largeur de champ en élargissant ce rôle d’autorité organisatrice à l’ensemble des services urbains. »

» Pour orienter cette régulation publique des services urbains de la ville, il est utile d’en revenir aux trois principes fondamentaux du service public: égalité, continuité et mutabilité. Comment la signification de ces principes est-elle transformée par ce nouveau contexte ? Quels enjeux viennent-ils susciter pour les collectivités ? »